L'Atlas de couleurs de Munsell

Un modèle en avance sur son époque

Au début du 20e siècle, les espaces colorimétriques apportent les réponses essentielles à la compréhension de la couleur, mais d'autres besoins se font sentir comme le classement des couleurs sous forme de nuancier pour l'industrie des colorants.

Parmi les innombrables tentatives pour la construction d'un système chromatique hybride capable à la fois d’organiser la couleur selon un plan logique et de respecter leurs rapports visuels, celle du peintre américain Albert Henry Munsell (1858-1918) est l'une des plus abouties. L'Atlas des couleurs de Munsell est de nos jours encore très utilisé surtout aux USA.

En explorant ce modèle colorimétrique, nous allons découvrir de nouvelles notions que Munsell met en avant pour la première fois dans un système de couleurs. Il s'agit de la "Valeur" et de la "brillance", notions évoluées de colorimétrie.

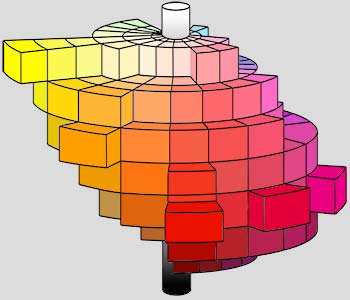

Fig.1. L’atlas de Munsell est à la fois un nuancier d'une grande précision où les couleurs sont classées par planches de teintes constantes. C'est aussi un modèle colorimétrique innovant où pour la première fois les couleurs sont réparties en fonction de leur brillance.

Fig.1. L’atlas de Munsell est à la fois un nuancier d'une grande précision où les couleurs sont classées par planches de teintes constantes. C'est aussi un modèle colorimétrique innovant où pour la première fois les couleurs sont réparties en fonction de leur brillance.

Les teintes dans l'Atlas de Munsell

L'atlas de Munsell a pour base un cercle chromatique divisé en 40 teintes. Il ne s'attarde pas à définir prioritairement des couleurs primaires mais plutôt 10 teintes principales dont l'espacement est soigneusement choisi pour leurs écarts perceptuels. Les couleurs sont disposées de façon à ce que les paires complémentaires (dont le mélange donne un gris neutre) soient diamétralement opposées : ainsi le jaune et le bleu marine, l’orange et le bleu glacier, le rouge et le vert, le violet et le vert tendre. Il choisit comme référence non pas le rouge mais le mélange rouge/magenta, exactement comme le futur modèle CIELAB. Est-ce une géniale intuition ou une coïncidence ?Fig. 2. On remarque la le jaune saturé n'est pas classé sur le même niveau de luminosité (valeur) que le bleu saturé ou le rouge saturé.

Les Valeurs dans l'Atlas de Munsell

Jusqu'à maintenant, nous avons employé le terme de luminosité de façon générique pour décrire les différentes intensités lumineuses. Munsell va être le premier à s'apercevoir que la luminosité ressentie ne correspond pas avec l'intensité lumineuse réelle (luminance).

Munsell va proposer une distinction claire entre ces deux notions. Il propose une échelle assez proche de la luminosité qu'il appelera Valeur (value en anglais) et effectivement les échantillons qui se trouvent au centre sont très représentatifs d'une luminosité moyenne percue par l'œil.

Pour construire son échelle de valeurs du noir au blanc, Munsell utilise 9 nuances intermédiaires. Contrairement à ce qui se faisait jusqu'alors, il va proposer une progression lumineuse entre les nuances de gris qui à une echelle linéaire telle que nous la percevons. le gris que nous ressentons comme moyen se trouve effectivement à mi-chemin sur son échelle de valeur. Cette distribution des tons (V) se trouve finalement très proche de la distribution L* du modèle CIELAB que nous connaissons aujourd'hui. C’est grâce à son expérience de la peinture artistique et sa grande sensibilité visuelle pour les couleurs qu’il construit un système de perception patiquement uniforme.

Chromaticité (Chroma) dans l'Atlas de Munsell

Munsell révolutionne aussi le classement classique sur l'échelle de la saturation qui se répartit depuis la colonne grise de l'axe central jusqu'àux couleurs les plus pures à l'extérieur. Il va proposer une répartition en chromaticité (Chroma en anglais) basée sur la perception visuelle, c'est-à-dire que toutes les couleurs ne seront pas à la même distance de l'axe central selon leur saturation réelle. On voit donc apparaître des bosses de saturation sur l'Atlas à l'emplacement des couleurs les plus saturées. Par exemple au niveau de l'équateur le vert et le bleu font des bosses de saturation qui placent le cyan dans un creux (voir fig.1).

Munsell va mettre en évidence la notion de brillance pour classer les couleurs sans toutefois l'exploiter en tant que paramètre : les bosses de chromaticité ne sont pas regroupées uniquement sur l'équateur, mais réparties plus ou moins en hauteur sur l'axe des valeurs pour tenir compte de leur « brillance ». La brillance (brightness en anglais) est un terme qui revêt plusieurs acceptions. Dans le cas qui nous intéresse ici c’est le sens suivant : apparence de l'intensité d'une couleur combinant les effets de la luminosité et de la saturation.

Le jaune le plus saturé se trouve donc très haut, près du blanc et le bleu le plus saturé se retrouve très bas près du noir. La première conséquence de ce bouleversement est qu’il n’existe plus dans ce modèle de plan de chromaticité traditionnel qui rassemble les couleurs les plus saturées

Voir aussi la page : brillance d'une couleur

|

Toutes les couleurs ne sont pas logées à la même enseigne sur l'échelle des saturation: le jaune, le rouge le magenta forment des proéminences de couleurs plus "brillantes". |

|---|